Rapport annuel 2019–2020

Table des matières

Message du président

et premier dirigeant

L’Office des transports du Canada (OTC) a à son actif une gamme remarquable de réalisations durant l’exercice 2019-2020. Même si cette période s’est terminée par l’effondrement mondial du transport aérien en conséquence de la pandémie de COVID-19 – qui, bien entendu, est immédiatement devenue la priorité de l’heure – ce retournement de situation a tout de même été précédé par 11 mois et demi d’activités et de progrès.

L’une de nos réalisations les plus importantes a été de mener à bien l’Initiative de modernisation de la réglementation (IMR). Dans le cadre de cette initiative lancée en 2016, nous avons examiné tous les règlements pris et administrés par l’OTC, mené des consultations les concernant, puis nous les avons mis à jour.

Le résultat le plus évident de l’IMR a certes été le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), qui nous a permis pour la première fois d’imposer des obligations minimales aux compagnies aériennes envers les passagers, à bord de vols à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada. Ces obligations portent sur le refus d’embarquement, les retards de bagages, et l’attribution de sièges groupés à des membres d’une même famille. Les droits des passagers au titre du RPPA seront là pour protéger les Canadiens, tandis que le marché commercial des transports aériens récupérera graduellement.

En parallèle avec le RPPA, nous avons mis la dernière main au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH), lequel combine deux anciens règlements et six codes de pratiques volontaires en un seul règlement rigoureux et juridiquement contraignant. Le RTAPH constitue un pas important vers la réalisation de la vision de l’OTC à faire du réseau de transport national du Canada le réseau le plus accessible au monde. Tandis que la plupart des dispositions du RTAPH sont entrées en vigueur le 25 juin 2020, quelques-unes seront repoussées au 1er janvier 2021 en conséquence de la pandémie.

Enfin, l’exercice 2019-2020 a été l’année de mises à jour importantes au Règlement sur les transports aériens et à plusieurs règlements en matière ferroviaire, mais aussi de vastes consultations sur notre méthode pour calculer les prix d’interconnexion ferroviaire. Les commentaires reçus durant ces consultations ont été pris en compte dans le contexte du calcul des prix de 2020 et permettront à l’avenir d’apporter d’éventuelles modifications à d’autres règlements.

Une fois la transformation presque achevée de nos règlements, nous nous sommes employés à refondre complètement nos documents d’orientation. En effet, nous avons publié une série de nouveaux guides, et en avons mis certains à jour en langage simple, tandis que beaucoup d’autres sont en chantier. Nous travaillons également à moderniser notre programme de surveillance de la conformité et d’application de la loi, qui s’appuie sur des pratiques exemplaires de partout au Canada et dans le monde. Ces projets seront les principales priorités de l’OTC au cours de la prochaine période.

Il en va de même pour le règlement des plaintes relatives au transport aérien et à d’autres sphères de notre compétence. L’entrée en vigueur du RPPA a provoqué une affluence du nombre de demandes de Canadiens demandant l’assistance de l’OTC pour régler des différends avec des fournisseurs de services de transport.

Le nombre de plaintes présentées à l’OTC est passé de 800 en 2015-2016, à plus de 3 000 en 2016 2017, à 5 500 en 2017-2018 et à 7 650 en 2018-2019. En 2019-2020, nous en avons compté près de 19 400. Afin de traiter sans relâche et rapidement cet afflux sans précédent de cas, nous avons puisé dans le budget supplémentaire temporaire, mis l’accent sur le règlement des différends par des processus informels, et réalisé des gains d’efficacité partout où nous pouvions le faire.

Bien sûr, le sujet des transports aériens a beaucoup défrayé la chronique dans les dernières semaines de 2019-2020, lorsque la pandémie a entraîné des perturbations de vol en masse à travers le Canada et partout dans le monde. L’OTC a réagi rapidement, avec des mesures à court terme pour donner aux compagnies aériennes une plus grande souplesse afin qu’elles puissent modifier les heures de vol, et en combiner d’autres, à mesure que la situation évoluait.

Il a également suspendu temporairement les interactions avec les compagnies aériennes dans des processus de règlement des différends afin qu’elles puissent se concentrer sur des urgences opérationnelles, comme de rapatrier des Canadiens coincés à l’étranger.

La capacité de l’OTC à faire progresser les ambitieux projets de modernisation, à répondre à la montée en flèche des demandes pour ses services, et de s’organiser littéralement en une nuit pour permettre à tous les employés de faire du télétravail, sans toutefois cesser de fournir l’ensemble de ses services, sont un gage de la débrouillardise, du professionnalisme et de l’agilité des membres de son personnel. Ces personnes, ce sont les cinq membres réguliers (les décideurs nommés par le gouverneur en conseil), et les quelque 300 fonctionnaires dévoués. En outre, pour la période du présent rapport, l’OTC a profité de l’expertise et de la sagesse de deux membres temporaires, à savoir Lenore Duff et Gerald Dickie, dont la charge a pris fin en mai 2020. Je tiens à les remercier pour leur contribution, et à exprimer mon appréciation à toute l’équipe de l’OTC, qui travaille d’arrache-pied à promouvoir un réseau de transport efficace, concurrentiel et accessible, dans l’intérêt de tous les Canadiens. C’est un privilège pour moi d’être aux commandes d’une telle équipe.

Scott Streiner

Président et premier dirigeant

À propos

de l’OTC

L’OTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation qui a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, toutes les attributions d’une cour supérieure.

L’OTC est responsable de l’encadrement du réseau de transport canadien très vaste et complexe, pierre angulaire du bien-être économique et social de la population canadienne.

L’équipe de décideurs de l’OTC est constituée de membres réguliers nommés par le gouverneur en conseil et de membres temporaires nommés par le ministre des Transports et tirés d’un bassin de candidats préapprouvés par le gouverneur en conseil. Les principales fonctions des membres comprennent la prise de décisions judiciaires et de déterminations réglementaires, l’établissement de règlements, ainsi que la désignation d’employés de l’OTC en tant qu’agents verbalisateurs.

“We help ensure that the national transportation system runs efficiently and smoothly in the interests of all Canadians”

Ce que nous faisons : nos trois mandats

-

Nous veillons à ce que le réseau de transport national fonctionne efficacement et harmonieusement, dans l’intérêt de tous les Canadiens : depuis ceux qui y travaillent et y investissent, en passant par les producteurs, les expéditeurs, les voyageurs et les entreprises qui l’utilisent, jusqu’aux collectivités où il est exploité.

-

Nous protégeons le droit fondamental des personnes handicapées à un réseau de transport accessible.

-

Nous offrons aux passagers aériens un régime de protection du consommateur.

Comment nous le faisons : nos outils

Pour nous acquitter de ces mandats, nous avons trois outils à notre disposition :

- Prise de règlements : Nous élaborons et appliquons des règles de base pour encadrer les droits et les responsabilités des fournisseurs de services et des usagers et faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les concurrents. Ces règles se traduisent parfois par des règlements exécutoires, et parfois par des lignes directrices, des codes de pratiques et des notes d’interprétation à caractère moins officiel.

- Règlement des différends : Nous réglons des différends entre des fournisseurs de services de transport et leurs clients et voisins, grâce à une gamme d’outils, soit la facilitation et la médiation, ainsi que l’arbitrage et le processus décisionnel formel.

- Diffusion d’information : Nous fournissons de l’information sur le réseau de transport, les droits et les responsabilités des fournisseurs de services de transport et des usagers, de même que sur la législation et les services de l’OTC.

Cette section met en évidence les principales avancées et tendances dans différents secteurs de transport, entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Les effets mondiaux de la pandémie de COVID-19 ont atteint un point culminant plutôt vers la fin de cette période. La réaction des secteurs des transports et de l’OTC est à l’avant-plan du présent rapport, qui renferme des sections consacrées aux répercussions de la COVID-19 et aux mesures connexes prises par l’OTC. C’est donc dire combien graves se sont révélées les conséquences de cette pandémie pour les Canadiens en général et dans le secteur des transports.

Secteur aérien

Le secteur aérien intérieur au Canada est dominé par deux grands transporteurs, soit Air Canada et WestJet, qui récoltent 90 % du nombre total de sièges-kilomètres pour le service régulier intérieur. Divers autres transporteurs régionaux, de loisirs et locaux cumulent les 10 % restants.

En 2019, les grandes compagnies aériennes canadiennes, qui englobent l’ensemble des transporteurs aériens de catégorie I, ont eu des revenus d’exploitation de plus de 25,2 milliards de dollars, une hausse de 6,0 % par rapport à 2018, et de 30,3 % depuis 2015.

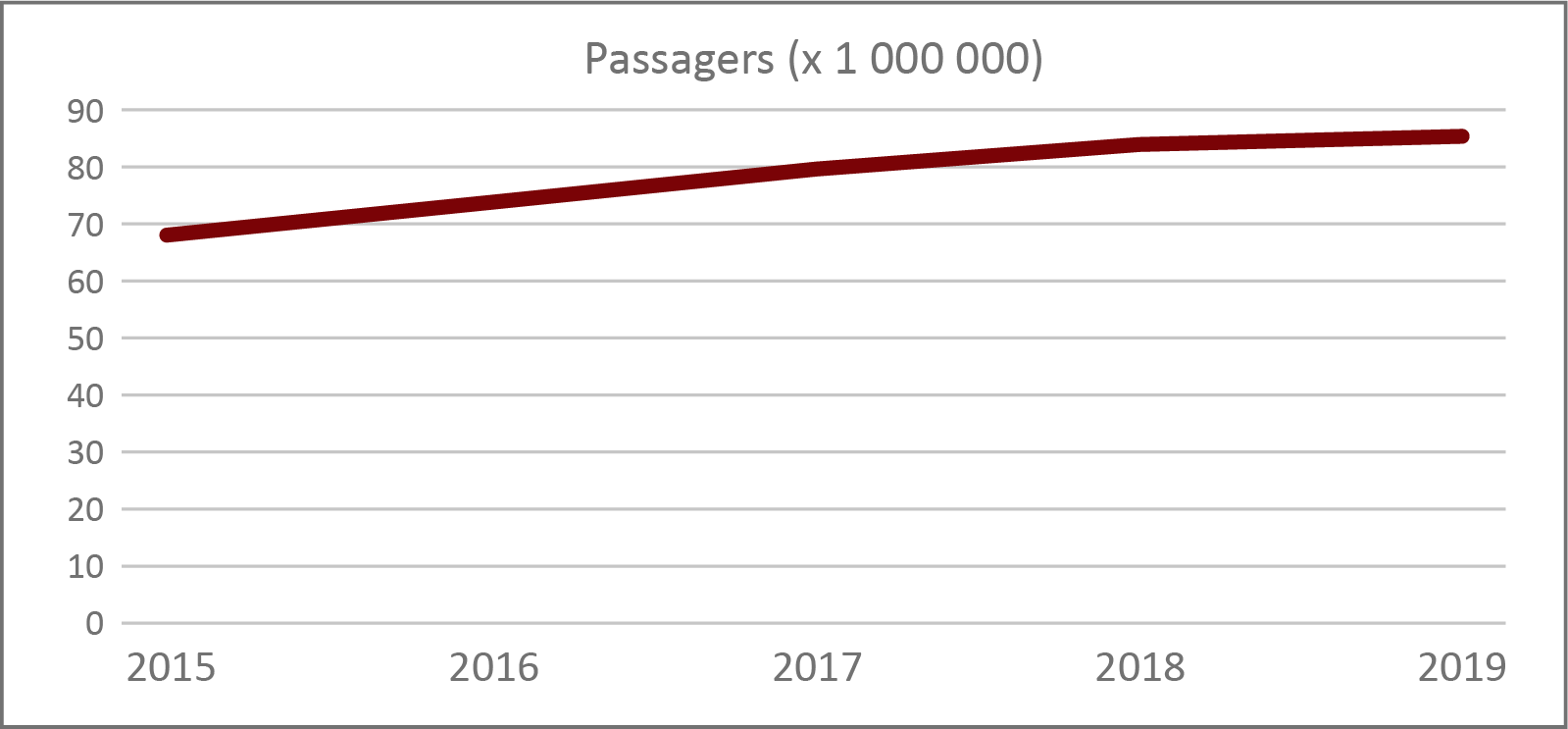

Entre 2015 et 2019, le nombre de passagers ayant pris des vols des grandes compagnies aériennes canadiennes a augmenté de 25,5 %. En 2019, l’augmentation n’a été que de 1,7 % par rapport à celle de 2018.

Figure 1 : Nombre de passagers ayant pris des vols exploités par les principales compagnies aériennes canadiennes (en millions)

Source : Statistique Canada, Tableau 23-10-0079-01 Statistiques d’exploitation et financières des principaux transporteurs aériens canadiens, mensuel (site consulté le 20 avril 2020)

Consultez le tableau

| Année | Passagers en millions |

|---|---|

| 2015 | 68,1 millions |

| 2016 | 73,5 millions |

| 2017 | 79,5 millions |

| 2018 | 84,0 millions |

| 2019 | 85,5 millions |

Faits nouveaux dans le secteur aérien

Les Boeing 737 Max 8 cloués au sol

En mars 2019, après deux accidents fatals mettant en cause des aéronefs de type Boeing 737 Max 8, plus de 40 pays de partout dans le monde, dont le Canada,ont exigé que les compagnies aériennes clouent au sol leur flotte de 737 Max 8.

Les compagnies aériennes autour du globe ont dû réagir de manière soudaine, afin d’annuler des milliers de vols et de retarder la mise hors service d’avions plus vieux. Selon Statistique Canada, les coûts en transport aérien au Canada ont augmenté de 10,3 % en août 2019 (année après année), en grande partie en conséquence de l’immobilisation des Max 8 au cours de la saison estivale fort achalandée.Footnote 2

Comme les aéronefs sont conçus aux É.-U., la Federal Aviation Administration (FAA) américaine est chargée d’attester la solution de Boeing pour remédier aux situations ayant contribué aux deux incidents. Transports Canada validera à son tour toute attestation de la FAA avant que les aéronefs puissent être remis en service au Canada. Pour l’instant, aucun échéancier n’a été prescrit pour terminer le processus.

Fusions et acquisitions

Onex, WestJet et Swoop

Le 13 mai 2019, la société torontoise de capital privé Onex Corporation (Onex) annonçait une offre afin d’acheter WestJet Airlines Ltd. et Swoop pour la somme de 3,5 milliards de dollars. Selon l’entente, Onex paierait 31 $ l’action pour acquérir WestJet, soit une prime de 67 % par rapport au prix que valaient les actions de WestJet sur les marchés avant l’entente. Après que le ministre des Transports a conclu que la transaction n’avait soulevé aucun enjeu d’intérêt public, et que l’OTC a déterminé que WestJet et Swoop continueraient d’avoir la qualité de Canadien une fois la transaction réglée, celle-ci a été réalisée le 11 décembre 2019. Des renseignements à propos du rôle et de la décision de l’OTC dans cette affaire, en ce qui concerne la question de la propriété canadienne, figurent plus loin dans le présent rapport.

Air Canada et Transat

Le 16 mai 2019, Air Canada a tenu des négociations pendant 30 jours avec Transat A.T. Inc. (Transat) afin de l’acquérir au coût de 520 millions de dollars. Selon cette entente, Air Canada paierait 13 $ l’action, ce qui représentait une prime de 22 % par rapport au cours de l’action la veille. Le 11 août 2019, Air Canada a augmenté son offre à 720 millions de dollars (18 $ l’action), puis le 23 août, les actionnaires de Transat ont voté en faveur de l’acquisition. Le marché était conditionnel à ce que l’OTC détermine que la nouvelle entreprise aurait la qualité de Canadien, et à ce que le gouverneur en conseil approuve le marché, deux processus distincts.

Le 14 mai 2020, l’OTC a déterminé qu’Air Transat continuerait d’avoir la qualité de Canadien après la transaction proposée, à condition que les entités intermédiaires qui détiennent des titres de propriété soient elles-mêmes canadiennes.

Dans le cadre du processus d’approbation par le gouverneur en conseil, le 27 mars 2020, le commissaire à la concurrence a rédigé un rapport qu’il a remis au ministre des Transports concernant cette affaire. Selon une analyse des faits et de l’information précédant la pandémie de COVID-19, il est indiqué dans le rapport que « la transaction envisagée entraînerait vraisemblablement des effets anticoncurrentiels considérables en raison de l’élimination de la rivalité entre Air Canada et Transat dans les zones de chevauchement de leurs réseaux ».Footnote 3

First Air et Canadian North

En septembre 2018, Canadian North et First Air annonçaient leur intention de fusionner. Le marché devait être conclu à condition que l’OTC détermine que la société ainsi créée aurait la qualité de Canadien, et que le gouverneur en conseil l’autorise. Le 4 avril 2019, l’OTC a déterminé que l’entreprise resterait canadienne, ensuite le 19 juin 2019, le gouverneur en conseil a autorisé la transaction. Le 10 juillet 2019, First Air et Canadian North annonçaient que leur transaction était chose faite et qu’elle leur permettrait de commencer à fusionner leurs opérations. Le 1er novembre 2019, elles ont commencé à offrir des vols unifiés pour le transport de passagers et de fret.

La nouvelle compagnie aérienne qui appartient entièrement à des intérêts inuits mène ses activités sous le nom de « Canadian North » et assure le service vers 24 collectivités nordiques à partir d’Ottawa, de Montréal et d’Edmonton, avec des correspondances intercompagnies vers des destinations partout au Canada, de même qu’aux É.-U.

Autres développements

Les obligations des compagnies aériennes visant le transport aérien international et qui portent sur les bagages perdus, endommagés ou retardés sont énoncées dans la Convention de Montréal, un traité ayant force de loi applicable à la plupart des vols internationaux à destination et en provenance du Canada.

Sur cette même note, les limites de responsabilité prévues dans la Convention de Montréal ont augmenté le 28 décembre 2019. En conséquence, les passagers qui prennent des vols internationaux peuvent obtenir une indemnisation en cas de perte, d’avarie ou de retard de bagages, jusqu’à concurrence de 1 288 droits de tirage spéciaux (unité de calcul par le Fonds monétaire international), soit environ 2 300 $ CA.

Le nouveau Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) de l’OTC, abordé plus loin de façon détaillée, renferme les mêmes règles et limites de responsabilité concernant les bagages que celles établies dans la Convention de Montréal pour les vols intérieurs. En conséquence, toutes les compagnies aériennes qui offrent des services intérieurs doivent mettre à jour leurs limites de responsabilité dans leurs tarifs (les conditions de transport) et les porter à un maximum de 2 300 $.

Secteur ferroviaire

Le secteur du transport ferroviaire de marchandises est composé de deux grands transporteurs ferroviaires exploitant les lignes principales, à savoir la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP), ainsi que de plusieurs compagnies de chemin de fer d’intérêt local, qui exploitent bon nombre des embranchements se raccordant aux lignes principales du réseau ferroviaire.

Les données de 2018 ou de 2019 n’étaient pas encore sorties lorsque le présent rapport a été finalisé, mais certains chiffres des années précédentes sont disponibles. Le nombre de tonnes kilomètres générées a augmenté de 7,6 % entre 2013 et 2014, a fléchi d’un faible 0,9 % entre 2014 et 2015, pour diminuer encore de 3,9 % entre 2015 et 2016. Entre 2016 et 2017, les revenus ont augmenté de 7,0 %. Les transporteurs ferroviaires de catégorie I représentaient 97 % des tonnes-kilomètres payantes en 2017.

Figure 2 : Tonnes-kilomètres payantes

Source : Statistique Canada. Tableau 23-10-0057-01, Sommaire des statistiques sur le transport de marchandises et de voyageurs de l’industrie ferroviaire (site consulté le 20 avril 2020).

Consultez le tableau

| Année | Payantes |

|---|---|

| 2013 | 386,132 milliards |

| 2014 | 415,462 milliards |

| 2015 | 411,813 milliards |

| 2016 | 395,889 milliards |

| 2017 | 423,664 milliards |

En 2017, le total des revenus d’exploitation des compagnies de chemin de fer canadiennes exploitant les lignes principales, notamment CN, CP et VIA Rail, a augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 14,2 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 15,9 % entre 2013 et 2017. En 2017, leurs dépenses de fonctionnement ont augmenté de 6,9 %, pour un total de 8,7 milliards de dollars, soit une baisse de 1,3 % depuis 2013.

Figure 3 : Revenus et dépenses d’exploitation, compagnies de chemin de fer canadiennes exploitant les lignes principales

Source : Statistique Canada, Tableau 23-10-0045-01, Comptes d’exploitation et de revenu de l’industrie ferroviaire par compagnies sur ligne principale (site consulté le 20 avril 2020).

Consultez le tableau

| Année | Total des revenus d'exploitation ferroviaire | Total des dépenses d'exploitation ferroviaire |

|---|---|---|

| 2013 | 12,271 milliards $ | 8,865 milliards $ |

| 2014 | 13,530 milliards $ | 9,911 milliards $ |

| 2015 | 13,658 milliards $ | 9,356 milliards $ |

| 2016 | 13,169 milliards $ | 8,183 milliards $ |

| 2017 | 14,228 milliards $ | 8,747 milliards $ |

Les expéditeurs de bon nombre de produits de base se fient au transport ferroviaire pour acheminer leurs produits sur le marché. L’expédition de charbon a augmenté de 14,2 % entre 2016 et 2017; la tendance est toutefois à la baisse depuis 2013 (soit une diminution de 11,6 % entre 2013 et 2017). Les expéditions de blé ont augmenté de 7,2 % entre 2016 et 2017, soit une augmentation de 4,7 % entre 2013 et 2017. Les expéditions de produits du pétrole ont baissé de 9,3 % entre 2013 et 2017.

Faits nouveaux dans le secteur ferroviaire

D’importantes difficultés ont secoué le secteur des services ferroviaires en raison d’événements imprévus en 2019-2020, dont des glissements de terrain dans des corridors clés de la Colombie-Britannique (à la fin de l’automne et à l’hiver), une grève des employés de CN (novembre 2019), et des blocus pour appuyer les protestations des chefs héréditaires du peuple Wet'suwet'en contre le projet de développement d’un pipeline sur leur territoire ancestral (février 2020). Malgré ces difficultés, l’industrie était en voie d’atteindre la barre de ses volumes précédents, avant les deux à trois dernières semaines de mars 2020, moment à partir duquel le Canada a ressenti les premières grandes secousses de la pandémie mondiale de COVID-19, dont il sera question plus tard dans le présent rapport. Les compagnies ferroviaires qui transportent des marchandises n’ont pas été tenues aux mêmes restrictions immédiates de leur trafic que celles qui transportaient des voyageurs, mais les deux ont connu une baisse de volume en conséquence du ralentissement économique mondial.

Installations de Churchill, Manitoba (port relié par voie ferroviaire)

En juillet 2019, les activités, notamment l’expédition de grain, ont recommencé dans le port de Churchill dans l’Arctique canadien, qui n’était plus exploité depuis 2015. Cette reprise a été possible après qu’en 2018, un groupe composé d’AGT Foods et de Fairfax Financial Holdings Ltd. a acheté, avec des groupes autochtones, l’installation et la voie ferrée connexe reliant la ville nordique au reste du Manitoba. La transaction a été possible grâce à un investissement de 117 millions de dollars par le gouvernement du Canada consentis pour réparer la voie qui avait été endommagée par des inondations.

À noter qu’après l’inondation de mai 2017, les précédents propriétaires avaient fermé l’installation, ce qui leur avait valu une plainte auprès de l’OTC en 2018. L’OTC avait déterminé que les précédents propriétaires, à savoir OmniTRAX/Hudson Bay Railway, devaient commencer les réparations le plus rapidement possible. Comme ils n’ont pas respecté la décision, l’OTC a été forcé de demander une ordonnance de la cour fédérale pour que les propriétaires réparent la ligne endommagée au plus tard le 3 juillet 2018.

L’exploitation des installations de Churchill permet de réduire de plusieurs jours le temps de livraison du grain au Moyen-Orient par l’océan Atlantique. Les nouveaux propriétaires des installations de Churchill comptent transporter du blé dur, du blé, du canola, ainsi que des lentilles et des pois, depuis le Manitoba et la Saskatchewan, vers l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Fusions et acquisitions

Acquisition par CP de la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec

Le 30 décembre 2019, CP a finalisé l’acquisition de la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec (CMQ) au coût de 130 millions de dollars américains, en sorte que le réseau de CP traverse désormais réellement le Canada d’un océan à l’autre.

La CMQ est propriétaire de 774 kilomètres de voies ferrées, principalement au Québec et dans le Maine. Les clients de CP ont maintenant accès à des ports à Searsport (Maine) et à Saint John (Nouveau-Brunswick), via les compagnies de chemin de fer Eastern Maine Railway et New Brunswick Southern Railway.

Avec l’acquisition de la Central Maine & Quebec Railway US Inc. le 3 juin 2020, CP a ainsi acheté tout le réseau de CMQ, qui continuera d’être exploité des deux côtés de la frontière en tant que filiale de CP.

Acquisition par CN de la ligne de CSX, et nouveau service intermodal

Le 29 août 2019, CN annonçait une entente pour acquérir la voie ferrée Massena de CSX, longue de 220 milles de voies entre Valleyfield (Québec) et Woodward (New York). Cette acquisition relierait Montréal et Syracuse, et la ligne de CSX permettrait de desservir de nombreuses villes dans la province de Québec, notamment Beauharnois et Huntingdon, et d’autres dans l’État de New York, dont Massena, Norwood, Potsdam et Gouverneur.

Le 10 octobre 2019, CN a demandé l’autorisation d’acquérir la Surface Transportation Board (STB) des É.-U., une commission chargée de réglementer les transports terrestres américains. En novembre, la STB a d’abord accepté la demande d’acquisition, mais en décembre, la société Finger Lakes Railway a contesté la demande en raison de possibles effets anticoncurrentiels. La STB a pris sa décision le 6 avril 2020. L’acquisition a été approuvée, avec conditions.

Le 8 août 2019, CN et CSX ont également annoncé un nouveau service intermodal entre le réseau de CN reliant le Grand Montréal et le Sud de l’Ontario, et les ports desservis par CSX à Philadelphie, à New York et au New Jersey, ainsi que dans la région métropolitaine de la ville de New York. Cette entente en vigueur depuis le 7 octobre 2019 fait en sorte que le transport de marchandises se fait par train plutôt que par camion, dans le but de réduire la congestion à New York.

Secteur maritime

Le secteur maritime joue un rôle important en reliant le Canada à ses partenaires commerciaux à l’échelle planétaire. Les principaux ports du Canada sont bien intégrés au réseau ferroviaire, permettant aux expéditeurs à des milliers de kilomètres d’un port principal d’accéder aux marchés étrangers. En tout, 18 administrations portuaires canadiennes ont manutentionné 342,1 millions de tonnes de marchandises en 2018, ce qui représente une augmentation de 2,1 % par rapport à 2017. Plus de 43 % des tonnes manutentionnées par les administrations portuaires canadiennes ont transité par l’Administration portuaire Vancouver-Fraser.

En 2018, les navires battant pavillon canadien ont transporté la majorité du trafic de cabotage intérieur par l’intermédiaire du réseau portuaire canadien. Le recours à des navires canadiens est obligatoire, à moins d’obtenir une exemption du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, après que l’OTC a évalué si des navires canadiens sont adaptés et disponibles. Au total, 31,5 millions de tonnes de marchandises, dont plus du quart était du grain, ont été transportées sur la voie maritime du Saint-Laurent.

Secteur des autocars de compétence fédérale

Le mandat de l’OTC en matière de transport accessible vise également les activités des autobus interurbains du Canada qui traversent des frontières fédérales ou provinciales. Ce secteur continue d’être confronté à des difficultés importantes en conséquence de la baisse d’achalandage et de la hausse des frais d’exploitation. En 2018, Greyhound Bus, le premier transporteur par autobus interurbains en importance au Canada, a cessé d’offrir des services vers l’Ouest canadien et le Nord de l’Ontario, prévoyant un autre ralentissement considérable pour le secteur.

L’abandon de routes desservant les collectivités les plus isolées du Canada pose un défi particulier aux populations dans des corridors éloignés, notamment à des collectivités autochtones, dont bon nombre utilise les services d’autobus pour se rendre à des rendez-vous médicaux et autres rendez-vous importants. Des services par d’autres modes de transport sont peut-être offerts dans certains de ces corridors éloignés, mais ils sont souvent beaucoup plus chers, ce qui crée en fait un obstacle à l’accès aux services de soins de santé.

En réaction à ces difficultés, un groupe de travail national s’emploie en ce moment même à trouver des solutions à long terme pour les déplacements par autocars de compétence fédérale.Footnote 4

Testimonials

- Thank you for writing us the resolution of our complaint with Air Canada. We are very much satisfied with the results and couldn't be more appreciative of all the efforts you have put into this case. Again, many thanks to you. The world is very chaotic right now and we can only send you and your family the best of wishes to stay safe and healthy.

— Felisa and Gerhard - Je suis très satisfait du support offert par votre organisme. Il est très difficile pour un particulier de se faire entendre et d’avoir des réponses de la part d’un gros transporteur. Il m’a fallu 18 mois de sollicitation auprès de Royal Air Maroc sans jamais avoir de retour de leur part. En seulement quelques semaines avec votre organisme le dossier s’est réglé avec mon entière satisfaction. Bravo!

— Frederic Bilodeau - I just wanted to take a moment to THANK YOU for your help with my case. I really appreciated your time, thoroughness and kindness. Thanks to your help, United reached out (almost immediately) and offered to pay the hotel costs we incurred. I am very pleased!

Thank you again, have a great day!

— Kimberly DeMille

Nouveautés en

matière législative

Loi sur la modernisation des transports

En 2019-2020, l’OTC a continué de mettre en œuvre de nouvelles dispositions de la Loi sur les transports au Canada (Loi) introduites par la Loi sur la modernisation des transports, qui a reçu la sanction royale le 23 mai 2018. Par exemple, l’OTC a émis de nouvelles déterminations sur l’interconnexion et le calcul du revenu admissible maximal, et a élaboré le nouveau Règlement sur la protection des passagers aériens. Le rapport annuel de 2018-2019 renferme de plus amples détails à propos de la Loi sur la modernisation des transports.

Loi canadienne sur l’accessibilité

L’autre nouvel instrument législatif qui a eu une incidence importante sur les activités de l’OTC a été le projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA), en vigueur depuis le 11 juillet 2019. Cette loi donne à l’OTC de nouveaux outils pour améliorer l’accessibilité du réseau de transport fédéral :

-

le pouvoir d’entreprendre des enquêtes de sa propre initiative, avec l’approbation du ministre des Transports, qu’une plainte officielle ait été déposée ou non;

-

la capacité d’ordonner le versement d’une indemnité pour des pertes de salaire, de la douleur et de la souffrance et dans le cas d’un acte délibéré ou inconsidéré, lorsque l’OTC conclut à la présence d’un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne handicapée. Ce pouvoir d’accorder une indemnité s’apparente à celui du Tribunal canadien des droits de la personne;

-

d’autres outils d’application de la loi, dont des pouvoirs élargis pour procéder à des inspections, conclure des transactions et servir des avertissements en cas de violation à des dispositions en matière d’accessibilité;

-

la capacité d’un agent verbalisateur désigné d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 250 000 $ en cas de contravention à certaines exigences en matière d’accessibilité;

-

le pouvoir d’ordonner des mesures correctives après avoir déterminé qu’il subsiste un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne handicapée, même après qu’un fournisseur de services de transport s’est conformé à la réglementation;

-

la capacité de créer un programme d’aide financière à la participation;

-

un nouveau mandat qui consiste à prendre un règlement lié à la LCA sur les obligations qui reviendront à l’industrie, à savoir de produire un plan d’accessibilité et des rapports d’étapes.

La LCA confère le mandat à l’OTC, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à la Commission canadienne des droits de la personne, à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, ainsi qu’au commissaire à l’accessibilité (nouveau poste) de collaborer pour établir une stratégie « sans fausse route » afin que les plaintes relatives à l’accessibilité soient rapidement et facilement dirigées vers l’organisme compétent en la matière.

Ces organisations, en collaboration avec le Tribunal canadien des droits de la personne, ont mis sur pied le Conseil des organismes fédéraux responsables de l’accessibilité en août 2019. Entre autres rôles, le Conseil ouvrira le dialogue avec des intervenants pour veiller à ce que les opinions des personnes handicapées et de n’importe qui d’autre, tracent la voie à ses travaux.

Cette année, l’OTC a profité des nouveaux pouvoirs que lui confère la LCA, par exemple celui d’établir un programme d’aide financière pour que les personnes handicapées puissent participer à des audiences. Grâce au programme, la personne handicapée, sa personne de soutien, ou encore un intervenant qui s’est vu accorder une participation de plein droit à l’audience, pourront se faire rembourser les dépenses de transport et de logement qu’elles auront encourues pour être présents à une audience publique de l’OTC en matière d’accessibilité.

Testimonials

- …This type of professionalism and commitment to the highest level of a client’s satisfaction has to be acknowledged. With such a positive experience with your colleague in mind, I would not hesitate to contact the agency or refer someone to the CTA in the future. Furthermore, it would be a client’s good fortune to have Ms. Andrea Wilby assigned to their case.

— Jennifer Jennings - Je prends le temps de vous remercier ce dimanche 20 Octobre 2019, il est 9h du matin et je tenais à vous dire que la compagnie aérienne RAM a tenue sa parole en me versant deouis le 18 Octobre 2019, un montant de 1649$. C'est l'occasion de saluer la mediation de l'ACT et vous en particulier.

— Dodo Prezinyo Temanou

Initiatives clés

de l’OTC

Initiative de modernisation de la réglementation

En 2019-2020, l’OTC a terminé son Initiative de modernisation de la réglementation (IMR), lancée en 2016 pour faire en sorte que tous les règlements qu’il prend et administre suivent l’évolution des modèles opérationnels, des attentes des utilisateurs et des pratiques exemplaires. Les consultations dans le cadre de l’IMR ont été divisées en quatre volets : les transports accessibles, le transport aérien, la protection des passagers aériens et le transport ferroviaire.

1. Transports accessibles

Le 10 juillet 2019, l’OTC a publié la version définitive de son Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) dans la Partie II de la Gazette du Canada. L’OTC a regroupé ses différents instruments en matière d’accessibilité – six codes de pratiques volontaires et deux règlements – afin de créer un seul règlement sur les transports accessibles qui soit à la fois rigoureux et juridiquement contraignant.

Le RTAPH traite de tous les modes de transport qui relèvent de la compétence de l’OTC, soit le transport aérien, et le transport interprovincial et international de passagers par train, autobus et traversier.

Selon le RTAPH, les fournisseurs de services de transport ont les obligations suivantes :

-

répondre aux besoins de communication des voyageurs handicapés;

-

former les travailleurs en transport sur l’aide à fournir aux voyageurs handicapés;

-

se conformer aux exigences techniques concernant les aéronefs, les trains, les traversiers, les autobus et les gares (comme les aéroports);

-

fournir des services accessibles;

-

voir à l’accessibilité des processus de contrôle transfrontalier et de contrôle de sûreté.

La plupart des quelque 200 dispositions du RTAPH sont en vigueur à compter du 25 juin 2020, notamment les dispositions sur le transport des aides à la mobilité, l’exigence « une personne, un tarif » (1p1f) applicable aux voyages intérieurs, et les zones tampons pour les personnes ayant des allergies.

Devant les graves perturbations qu’a subies le secteur des transports en raison de la COVID-19, certaines dispositions du RTAPH entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Les exigences techniques plus complexes, par exemple celles qui concernent les guichets libre-service, seront imposées progressivement, comme prévu, jusqu’au 25 juin 2022, afin d’assurer une mise en œuvre en douceur.

Cette année, l’OTC a tenu des consultations sur un deuxième volet de la réglementation en matière d’accessibilité (phase II du RTAPH). De plus amples renseignements figurent dans la section ci-après intitulée « Consultations publiques ».

2. Transport aérien

Au cours de la seconde phase de l’IMR, il était prévu de mettre à jour et de modifier le Règlement sur les transports aériens afin de tenir compte des changements survenus dans l’industrie aérienne nationale et internationale, de retirer les fardeaux administratifs inutiles et de soutenir une industrie concurrentielle et efficace. Voici quelques-unes des modifications prévues :

-

augmenter les exigences en matière d’assurance pour tenir compte de l’inflation;

-

réduire le nombre de catégories d’affrètement afin de rester actuel, clair et efficace;

-

faire la distinction entre le partage de codes et la location avec équipage;

-

exiger que les transporteurs déposent un avis de partage de codes plutôt qu’une demande de partage de codes;

-

faire passer le délai pour les demandes de location d’aéronef avec équipage de 45 à 15 jours ouvrables.

L’OTC a élaboré ces modifications en fonction des commentaires, des suggestions et des propositions d’intervenants de l’industrie, d’experts et de particuliers. Le règlement définitif a été publié le 31 mai 2019. La plupart des modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019, alors que les exigences en matière d’assurance seront mises en œuvre le 1er juillet 2021.

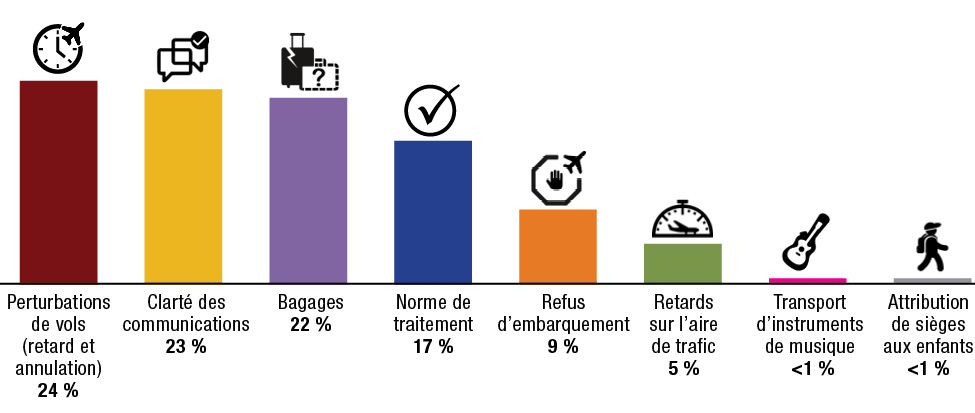

3. Régime de protection du consommateur pour les passagers aériens

La troisième phase de l’IMR consistait essentiellement à rédiger le nouveau Règlement sur la protection des passagers aériens. Grâce à ce nouveau règlement, les droits des passagers aériens sont plus clairs et plus uniformes, et les compagnies aériennes ont certaines exigences minimales à respecter relativement au transport aérien, notamment des normes de traitement des passagers et, dans certains cas, des indemnités à leur verser.

Le nouveau règlement reflète les commentaires que l’OTC a reçus du public, de groupes de protection des droits des consommateurs, et de l’industrie du transport aérien, au cours de vastes consultations. Le règlement définitif a été publié en mai 2019, dont une première partie entrée en vigueur le 15 juillet 2019 et une deuxième le 15 décembre 2019.

Voici certaines obligations visant les compagnies aériennes, obligations qui sont entrées en vigueur le 15 juillet 2019 :

-

communiquer aux passagers, de façon simple et claire, les renseignements à propos de leurs droits et de leur recours;

-

fournir des mises à jour régulières en cas de retard et d’annulation de vol;

-

accorder des indemnités pouvant atteindre 2 400 $ en cas de refus d’embarquement et de réacheminement d’un passager pour une raison attribuable à la compagnie aérienne;

-

fournir de la nourriture, des boissons et d’autres commodités aux passagers durant tous les retards sur l’aire de trafic et leur permettre de débarquer de l’aéronef, lorsqu’il est sécuritaire de le faire, si un retard sur l’aire de trafic dure plus de trois heures et qu’un décollage imminent est peu probable;

-

accorder des indemnités pouvant atteindre 2 300 $ pour les bagages perdus ou endommagés, ainsi qu’un remboursement des frais de bagage payés;

-

établir des politiques claires pour le transport des instruments de musique.

Voici certaines obligations visant les compagnies aériennes, obligations qui sont entrées en vigueur le 15 décembre 2019 :

-

accorder des indemnités pouvant atteindre 1 000 $ en cas de retard ou d’annulation de vol pour une raison attribuable à la compagnie aérienne et non liée à la sécurité;

-

rembourser les passagers ou changer leurs réservations lorsque leurs vols sont retardés, y compris, dans certains cas, en ayant recours à une compagnie aérienne concurrente pour leur permettre de se rendre à destination;

-

fournir de la nourriture, des boissons et l’hébergement aux passagers lorsque leurs vols sont retardés;

-

faciliter l’attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans à proximité d’un adulte accompagnateur, sans frais supplémentaires.

Les compagnies aériennes doivent respecter les obligations énoncées dans le règlement, à défaut de quoi elles pourraient être passibles de sanctions administratives pécuniaires. Si un passager estime qu’une compagnie aérienne n’a pas respecté le Règlement sur la protection des passagers aériens ou n’a pas appliqué les conditions de ses tarifs, et que le passager est incapable de régler la question avec la compagnie aérienne, il peut porter plainte auprès de l’OTC.

4. Réglementation en matière ferroviaire

Dans la dernière phase de l’IMR, plusieurs mises à jour ont été apportées à la réglementation ferroviaire, notamment à des dispositions sur l’interconnexion, les assurances, et la capacité d’imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité à des exigences ferroviaires et à des arrêtés de l’OTC.

L’OTC a modifié ces dispositions réglementaires en fonction de commentaires reçus d’intervenants, comme des compagnies ferroviaires, des exploitants d’entreprise de tourisme ferroviaire, d’associations industrielles et d’expéditeurs, d’associations chargées de logistique et de gestion des marchandises et autres experts. Le règlement définitif a été publié et est entré en vigueur le 25 juin 2019.

Renouvellement des guides

Pour s’acquitter de son mandat, l’OTC produit une série de publications afin d’aider les fournisseurs de services de transport et les usagers à comprendre leurs droits et leurs responsabilités légales, ainsi que les lois, les règlements et les services de l’OTC.

L’OTC a lancé un projet de renouvellement de ses guides afin que l’information qu’ils renferment continue d’être exacte et à jour, et de répondre aux besoins des utilisateurs. Il lui fallait également être au diapason de la modernisation du cadre réglementaire prévue dans l’IMR.

Dans la foulée de ce projet, en 2019-2020, l’OTC a publié huit guides concernant le nouveau Règlement sur la protection des passagers aériens, et un nouveau guide sur l’interconnexion de longue distance. La plupart aide à clarifier les nouvelles exigences et donnent des exemples sur les facteurs que l’OTC pourrait prendre en compte s’il devait recevoir une plainte. L’OTC a également publié 13 guides liés aux transports accessibles. Ces guides expliquent les obligations des fournisseurs de services de transport, de même que les droits des personnes handicapées, au titre du RTAPH. Ils abordent de nombreux éléments pour améliorer l’expérience des personnes handicapées dans leurs déplacements, notamment en ce qui concerne les services, la communication et la formation du personnel. Dans le cadre de son engagement en matière d’accessibilité, l’OTC a transposé de nombreux guides sur l’accessibilité en langue des signes québécoise et en langue des signes américaine (American Sign Language).

Pour concevoir tous ces guides sur l’accessibilité, l’OTC consulte les membres de son Comité consultatif sur l’accessibilité, un comité permanent formé de membres d’organismes de défense des droits des personnes handicapées, de l’industrie des transports, dont des représentants internationaux.

Les travaux de renouvellement des guides à l’OTC se poursuivront tout au long de 2020 2021, où il examinera l’ensemble de ses guides traitant de questions comme les recours pour les expéditeurs, et la délivrance de licence de transport aérien.

Consultations publiques

Phase II du RTAPH

Pour la première fois, le RTAPH énonce des obligations exécutoires de grande portée en matière d’accessibilité. Il reste toutefois beaucoup de travail pour atteindre l’objectif visant à rendre le réseau de transport fédéral libre d’obstacle. Du 3 décembre 2019 au 28 février 2020, l’OTC a mené des consultations dans le cadre de la seconde phase du RTAPH – dont des discussions approfondies avec des membres de son Comité consultatif sur l’accessibilité. Les consultations ont surtout porté sur les questions suivantes :

-

la façon d’appliquer les dispositions du RTAPH aux petits fournisseurs de services de transport, en y apportant des modifications pour tenir compte de leurs réalités opérationnelles particulières;

-

la question de savoir si l’exigence « une personne, un tarif » (1p1t) doit s’appliquer ou non aux voyages internationaux et aux petits fournisseurs de services de transport;

-

les exigences à imposer, s’il y a lieu, aux fournisseurs de services de transport en ce qui concerne les animaux de soutien émotionnel et les animaux d’assistance autres que les chiens;

-

les cadres de planification et de présentation de rapports pour les fournisseurs de services de transport, conformément à la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

Au moment de rédiger le présent rapport, l’OTC examinait tous les commentaires reçus. L’objectif est que le règlement soit en place au plus tard en 2021, sachant que quelques échéanciers pourraient être revus en conséquence de la COVID-19.

Méthode aux fins de l’interconnexion ferroviaire

Le 20 juin 2019, l’OTC a lancé des consultations sur sa méthode pour établir les prix d’interconnexion réglementés. L’OTC a invité les principaux intervenants à lui faire part de leurs points de vue pour s’assurer que ses prix d’interconnexion réglementés sont compensatoires, tiennent compte des besoins d’investissement à long terme des compagnies de chemin de fer, et sont commercialement équitables et raisonnables pour toutes les parties.

L’OTC a préparé un document de travail qui traite des questions clés suivantes :

-

établissement des prix d’interconnexion pour les compagnies de chemin de fer d’intérêt local de compétence fédérale;

-

prix d’interconnexion réglementés en fonction des régions et des marchandises;

-

zones d’interconnexion jusqu’à 30 km;

-

catégories de prix fondés sur l’escompte de volume;

-

besoins d’investissement à long terme des compagnies de chemin de fer (méthode d’établissement du coût du capital);

-

contribution aux coûts fixes;

-

facteurs de productivité;

-

collecte des données relatives aux unités de mesure du service d’interconnexion;

-

transparence des prix d’interconnexion réglementés et de la méthode d’établissement.

L’OTC a utilisé les résultats de la consultation pour émettre sa détermination des prix d’interconnexion de 2020.

Des consultations sur deux questions, à savoir la contribution aux coûts fixes et l’évaluation de la productivité en matière ferroviaire, ont été prolongées jusqu’au début de 2020. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’OTC examinait les commentaires reçus.

L’OTC se basera sur les résultats des consultations sur les deux questions restantes, au moment d’élaborer sa détermination sur les prix d’interconnexion pour 2021, qui sera publiée au plus tard le 1er décembre 2020.

Activités internationales

Parce qu’en transport aérien, les frontières sont si souvent franchies, l’OTC s’est beaucoup concentré sur la collaboration internationale, pour que les personnes handicapées rencontrent le moins d’obstacles possible dans leurs déplacements. L’OTC a également échangé plus d’information et de pratiques exemplaires avec des organismes indépendants de réglementation économique de l’étranger.

Forum sur les aides à la mobilité et le transport aérien

Au cours des consultations liées au RTAPH, il a été déterminé que les questions portant sur l’entreposage et le transport des aides à la mobilité à bord des aéronefs devaient être examinées plus en profondeur, du fait que les différents appareils gagnent en taille et en complexité. Pour se pencher sur ces questions, l’OTC a formé le groupe de travail international qui a produit, en mai 2019, son premier rapport intitulé Aides à la mobilité et transport aérien.

Le rapport compte notamment les quatre recommandations ci après qui pourraient être instaurées à court terme pour améliorer l’expérience des personnes handicapées qui prennent les transports aériens avec une aide à la mobilité, en vue d’améliorer le transport sécuritaire des aides et de réduire les risques de dommages :

-

élaborer un passeport pour une aide à la mobilité qui contient des renseignements techniques sur l’appareil, comme ses dimensions et des instructions spéciales pour sa manutention;

-

créer une liste de vérification normalisée indiquant les étapes nécessaires à la manutention appropriée des aides à la mobilité;

-

améliorer la communication entre les passagers et les employés des compagnies aériennes – lors de la réservation, avant le voyage et le jour du déplacement;

-

élaborer d’autres documents de formation pour les commis aux réservations, les compagnies aériennes et le personnel des aéroports, y compris les manutentionnaires au sol.

Nous travaillons déjà à concrétiser les recommandations à court terme énoncées dans le rapport.

Organisation de l’aviation civile internationale

L’OTC soutient les travaux de la Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et fournit une expertise en la matière.

En 2019-2020, l’OTC a collaboré étroitement avec des partenaires de gouvernement lors de l’assemblée générale de l’OACI et de séances du Groupe d’experts de la facilitation, afin de mieux faire connaître l’accessibilité dans les transports aériens. L’OTC a également soutenu l’OACI pour l’élaboration de nouvelles pratiques internationales concernant les renseignements qui sont consignés dans les dossiers de passagers.

En collaboration avec d’autres partenaires gouvernementaux, l’OTC a dirigé des travaux visant à promouvoir l’accessibilité dans l’aviation internationale et à encourager des états membres à reconnaître l’importance d’une meilleure sensibilisation et d’une collaboration continue pour promouvoir l’accessibilité dans l’aviation. Le Canada a présenté des documents de travail sur cette question, qui ont été acceptés par les membres présents à l’assemblée générale et le Groupe d’experts de la facilitation.

L’OTC a dirigé un groupe de travail de l’OACI sur l’accessibilité, constitué de nombreux experts en la matière de divers pays et groupes d’intervenants, dans le but de concevoir un recueil de règlements, de lois et de politiques sur l’accessibilité dans le domaine de l’aviation, recueil pouvant servir à établir des pratiques exemplaires.

Au printemps 2019, le président et premier dirigeant de l’OTC, Scott Streiner, a présenté devant le Conseil de l’OACI un exposé sur les développements en matière de transport aérien accessible, et a ouvert le dialogue sur la meilleure façon d’éliminer les obstacles pour améliorer l’expérience des passagers partout dans le monde.

En septembre 2019, le Canada a invité les membres de l’Assemblée générale à continuer de jouer un rôle prépondérant dans la promotion de l’accessibilité dans tout le spectre du transport aérien, et à contribuer à l’élaboration du recueil. L’OACI travaille en ce moment à l’élaboration d’un programme de travail pour les voyageurs handicapés.

L’OTC continue de travailler avec des partenaires internationaux et étudie de nouvelles façons de promouvoir l’accessibilité dans l’aviation.

Accords relatifs au transport aérien international

L’OTC participe à la négociation et à la mise en œuvre d’accords relatifs au transport aérien international en tant que membre de l’équipe de négociation du gouvernement du Canada, qui comprend aussi Transports Canada et Affaires mondiales Canada. Notre expertise des exigences législatives et réglementaires canadiennes a été mise à contribution, du fait que nous sommes une autorité canadienne désignée en matière d’aéronautique. En 2019-2020, le personnel de l’OTC a participé à des négociations qui ont débouché sur la signature de nouveaux accords relatifs au transport aérien avec les pays suivants :

-

Chili

-

Polynésie française

-

Équateur

-

Turquie

Réseau des organismes de réglementation économique

L’OTC a continué de prendre une part active au Réseau des régulateurs économiques (Réseau) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2019-2020. Il s’agit d’un forum international où des organismes indépendants de réglementation économique peuvent parler de leur expérience et de leurs pratiques exemplaires, discuter des défis et trouver des solutions novatrices.

En septembre 2019, le président et premier dirigeant de l’OTC, Scott Streiner, a participé à une mission d’examen par les pairs de l’OCDE afin d’évaluer la gouvernance et le rendement de l’OSITRAN, l’organisme de réglementation des transports du Pérou. L’une des pratiques exemplaires de l’OCDE pour les organismes de réglementation consiste à faire en sorte que leurs façons d’organiser la gouvernance, ainsi que leurs relations au quotidien, permettent de protéger leurs processus décisionnels de l’influence politique. À titre d’organisme de réglementation indépendant le plus ancien au Canada, l’OTC a une expérience considérable à ce chapitre.

Le président et premier dirigeant de l’OTC a été nommé à titre de membre du Bureau du Réseau pour 2020. Le Bureau fournit des orientations détaillées au Secrétariat de l’OCDE, contribue à planifier les réunions du Réseau, et on le consulte sur les travaux permanents du Réseau.

Avec l’apparition de la COVID-19 en mars 2020, les organismes de réglementation de partout au monde sont passés par le Réseau pour faire part de leurs défis communs et indiquer comment ils ont réagi d’un point de vue réglementaire. L’OTC a été coorganisateur et cohôte d’un webinaire avec l’OCDE et le Secrétariat du Réseau dans le but de discuter de l’incidence de la COVID-19 sur les organismes de réglementation des transports en particulier, mais aussi de parler de leur expérience et des leçons tirées. En tout, 68 délégués de 20 pays différents, dont 11 organismes de réglementation des transports, ont participé à l’événement.

Testimonials

- Je tiens à vous remercier d'avoir porté l'attention nécessaire à ma plainte. Je vous souhaite un bonne journée et beaucoup de réussite dans votre travail.

— L.I. - I received the cheque from Air Transat like you said and I am very thankful for all your help in me getting this far. Once again thank you. It was a pleasure working with you.

— I.B.

Déterminations et

règlement de différends

Veiller à ce que le réseau de transport fonctionne harmonieusement et efficacement

Le tout premier mandat de l’OTC, et celui dont l’impact économique est le plus important consiste à veiller à ce que le réseau de transport national fonctionne harmonieusement et efficacement dans l’intérêt de tous les Canadiens – depuis ceux qui y travaillent et y investissent, en passant par les producteurs, les expéditeurs, les voyageurs et les entreprises qui l’utilisent, jusqu’aux collectivités où il est exploité – mais aussi pour préserver la prospérité et le tissu social de l’ensemble du pays.

Par exemple, l’OTC :

-

administre un système de délivrance de licences aériennes et de permis d’affrètement, et vérifie les redevances pour les services de navigation aérienne;

-

délivre des certificats d’aptitude aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et assure la conformité aux exigences minimales en matière d’assurance;

-

établit les coûts ferroviaires, approuve la construction de lignes de chemin de fer, surveille la cessation d’exploitation et calcule la valeur nette de récupération des lignes de chemin de fer;

-

établit les prix d’interconnexion et le revenu admissible maximal pour le transport du grain de l’Ouest;

-

règle les différends entre les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs au sujet des prix ou du niveau de service, ainsi qu’entre les compagnies de chemin de fer et les personnes ou les collectivités incommodées par le bruit et les vibrations ferroviaires;

-

détermine, après avoir reçu des demandes de licence de cabotage pour l’utilisation de navires étrangers, si des navires canadiens adaptés sont disponibles.

Transport aérien

Activités liées à la délivrance de licences aériennes

L’OTC est responsable de la délivrance de licences aux transporteurs aériens canadiens exploitant des services aériens au Canada. Il délivre également aux demandeurs canadiens et étrangers des licences d’exploitation de services aériens internationaux réguliers et à la demande, en provenance et à destination du Canada.

En 2019-2020, l’OTC a délivré de nouvelles licences pour des services aériens internationaux réguliers entre le Canada et les pays suivants :

Tableau 1 : Nouveaux services aériens internationaux réguliers

| Compagnie aérienne canadienne | Pays |

|---|---|

| Pacific Coastal Airlines Limited | États-Unis |

| Air Canada | Équateur, Gambie |

| WestJet | Norvège, Honduras (licence temporaire – extrabilatérale) |

En 2019 2020, l’OTC a délivré 24 licences à des compagnies aériennes canadiennes et 39 licences à des compagnies aériennes étrangères.

Exigence relative à la qualité de « Canadien »

La Loi sur les transports au Canada exige que les compagnies aériennes qui détiennent une licence intérieure délivrée par l’OTC aient la qualité de Canadien, selon la définition qu’en donne le paragraphe 55(1) de cette loi. L’obligation que les licenciés soient la propriété de Canadiens ou que des Canadiens en aient le contrôle de fait doit être respectée en tout temps. Si l’OTC détermine que le titulaire d’une licence valide ne respecte plus cette exigence, sa licence sera suspendue ou annulée.

En décembre 2019, l’OTC a déterminé que WestJet et Swoop continueraient d’être canadiennes après que la société Onex aurait acheté les deux compagnies aériennes. Cette détermination est valide à condition qu’Onex modifie ses statuts constitutifs pour s’assurer que la majorité de ses administrateurs qui prennent des décisions touchant WestJet et Swoop soient Canadiens. Après la détermination de l’OTC, l’acquisition a pu être menée à bien.

Redevances de services de navigation aérienne

L’Association du transport aérien international (IATA) a déposé une demande d’appel contestant l’augmentation par NAV CANADA des redevances pour ses services de navigation aérienne, augmentation qu’elle attribue à la mise en place de la technologie de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) satellitaire dans ses opérations de contrôle du trafic aérien. Les redevances révisées pour la surveillance de l’espace aérien national ont été imposées le 1er septembre 2019, et celles pour la surveillance dans l’espace aérien océanique de l’Atlantique Nord sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Diverses compagnies aériennes internationales ont déposé des énoncés de position pour soutenir la demande d’appel de l’IATA, dont Air Canada qui demandait d’avoir la qualité d’intervenant dans cette affaire qui, à terme, lui a été accordée.

Selon l’IATA, les redevances révisées ne sont pas conformes aux obligations internationales du Canada et ne sont pas fondées sur les obligations financières raisonnables de NAV CANADA, donc sont contraires aux alinéas 35(1)h) et 35(1)i) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, L.C. 1996, ch. 20 (LCSNAC). En outre, l’IATA affirmait que NAV CANADA n’avait pas respecté les exigences en matière de préavis et de communication énoncées à l’article 36 de la LCSNAC. L’IATA a demandé que l’OTC, entre autres, ordonne à NAV CANADA d’annuler ses redevances révisées et de rembourser les utilisateurs qui les avaient payées.

Après avoir étudié toutes les présentations, l’OTC a déterminé (10-A-2020) qu’il estimait, d’après la prépondérance de la preuve, que NAV CANADA avait respecté les paramètres d’établissement des nouvelles redevances et des redevances révisées prévus aux alinéas 35(1)h) et 35(1)i) de la LCSNAC, et les exigences de préavis et de communication prévues à l’article 36 de cette même loi.

Transport ferroviaire

Règlement des différends – transport ferroviaire

Le règlement des différends entre les compagnies de chemin de fer et leurs clients ou voisins est au nombre des responsabilités de l’OTC. L’une des parties ou les deux peuvent solliciter l’aide de l’OTC.

Les types de différends peuvent porter sur la construction et l’entretien d’infrastructure, les obligations de service, le bruit et les vibrations, ainsi que les transferts et la cessation de l’exploitation de lignes.

Au total, 71 différends ont été réglés en 2019-2020 :

-

18 au moyen de la facilitation;

-

41 au moyen de la médiation;

-

10 au moyen du processus décisionnel formel;

-

2 au moyen de l’arbitrage.

En 2019-2020, l’OTC a répondu à 146 demandes de renseignements par l’entremise de sa ligne d’assistance téléphonique pour les compagnies et expéditeurs ferroviaires et les communautés.

L’OTC administre deux processus d’arbitrage distincts en vue de régler les différends entre les compagnies de transport ferroviaire de marchandises et les expéditeurs : l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service et l’arbitrage de l’offre finale.

En 2019 2020, aucun cas n’a été référé à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services.

Le processus d’arbitrage de l’offre finale peut être déclenché par des expéditeurs pour régler des différends portant sur les prix exigés ou les services offerts par une compagnie de transport ferroviaire de marchandises pour le déplacement de produits. Dans un tel cas, les parties nomment un arbitre indépendant depuis le bassin de candidats de l’OTC. Si les parties ne conviennent pas d’un arbitre, l’OTC sera chargé d’en nommer un.

Ces processus d’arbitrage reposent sur le modèle d’arbitrage de l’offre finale, selon lequel l’arbitre choisit la proposition de l’expéditeur ou celle de la compagnie de chemin de fer. L’arbitre dispose de 60 jours pour un processus régulier, et de 30 jours pour un processus sommaire, qui s’applique uniquement aux frais de transport de marchandises d’au plus deux millions de dollars. Le prix arbitré est en vigueur pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, au choix de l’expéditeur.

En 2019 2020, deux cas ont été référés à l’arbitrage de l’offre finale.

Problèmes liés aux services de transport ferroviaire de marchandises dans la région de Vancouver

Le 14 janvier 2019, l’OTC annonçait qu’il ouvrait une enquête de sa propre initiative sur de possibles problèmes liés au service de transport ferroviaire de marchandises dans la région de Vancouver. La mesure a été rendue possible grâce à des modifications apportées à la Loi en mai 2018, sous réserve de l’autorisation par le ministre des Transports, qui l’a effectivement donnée le 11 janvier en se fondant sur des informations reçues d’associations d’expéditeur et d’autres parties. Parmi les éléments de l’enquête, l’OTC s’est penché sur la question de savoir si certains produits étaient traités différemment des autres, et comment les permis de transport ferroviaire de marchandises et les embargos étaient utilisés.

L’enquête s’est déroulée en deux phases. La première était la collecte d’information, dont une audience publique tenue à Vancouver les 29 et 30 janvier 2019. Grâce à cette audience, des compagnies de chemin de fer et des groupes d’expéditeurs ont eu l’occasion de présenter des preuves et de répondre aux questions de l’OTC.

La seconde phase a été consacrée à des questions qui, selon l’OTC, nécessitaient un examen approfondi.

L’OTC a émis une Lettre-décision (CONF-9-2019) dans cette affaire le 15 avril 2019. Il a conclu que CP et BNSF n’avaient pas manqué à leurs obligations en matière de niveau de service, mais que CN, pour un aspect de ses obligations, n’avait pas fourni le plus haut niveau de service possible auquel elle est tenue, c’est-à-dire lorsqu’elle a annoncé, plusieurs mois avant que le problème de congestion et d’autres difficultés ne surviennent sur le réseau ferroviaire de la région de Vancouver, son intention d’imposer des embargos sur les expéditions de pâte de bois, pour ensuite effectivement les imposer. CN a reçu l’ordre de concevoir et de soumettre un plan de façon à pouvoir réagir à l’accroissement du trafic dans la région de Vancouver; de n’avoir recours à des embargos qu’à titre exceptionnel; et d’imposer seulement des embargos temporaires ciblés pour remédier à des défis actuels précis, et conçus pour réduire au minimum les répercussions sur le transport et la livraison des marchandises.

Ville de Montréal c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

La Ville de Montréal (Montréal) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de construire cinq franchissements routiers à niveau pour les piétons et les cyclistes sur le réseau de CP. Montréal demandait l’autorisation de l’OTC pour la construction de l’ouvrage et la répartition des coûts de construction et d’entretien. CP faisait valoir que l’OTC ne devait pas autoriser les franchissements, étant donné qu’aucun de ces franchissements n’était nécessaire ni convenable au sens de la Loi.

Dans sa détermination (34-R-2019) de ce qui constitue un franchissement convenable, l’OTC s’est penché sur l’incidence d’un franchissement sur les activités ferroviaires; la sécurité des personnes et des biens transportés par des compagnies de chemin de fer; et la sécurité des autres personnes et des autres biens. Il a également étudié l’incidence, le cas échéant, sur les personnes dans le secteur, de tout changement dans les activités ferroviaires entraîné par le nouveau franchissement routier, y compris la fluctuation des niveaux de bruit et de vibrations. Il a en outre étudié les restrictions techniques possibles concernant la construction d’un type particulier de franchissement routier (à niveau ou par saut de mouton, soit par passage supérieur ou inférieur), entre autres facteurs.

Pour trois des cinq franchissements, l’OTC a autorisé la construction de franchissements à niveau, comme le demandait Montréal, car ils sont adéquats et appropriés aux fins auxquelles ils sont destinés. En ce qui concerne les deux autres franchissements, l’OTC a autorisé la construction de sauts-de-mouton aux endroits proposés, car les franchissements à niveau demandés ne seraient pas adéquats ni appropriés aux fins auxquelles ils sont destinés.

L’OTC a déterminé que Montréal était responsable des coûts de construction et d’entretien des cinq franchissements.

Young c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

La partie demanderesse a déposé une demande concernant du bruit et des vibrations provenant des activités de CP, à Port Moody, en Colombie Britannique. CP a fait valoir qu’elle se conformait pleinement aux exigences de l’article 95.1 de la Loi et qu’elle limite le bruit et les vibrations produits à un niveau raisonnable.

L’OTC a d’abord déterminé que CP avait causé du bruit et des vibrations qui constituaient une perturbation importante au confort ordinaire ou aux commodités de l’existence, selon des normes qui s’appliquent à une personne moyenne.

Même si l’OTC a reconnu que la partie demanderesse avait subi des effets négatifs du bruit et des vibrations à proximité de sa résidence, l’OTC a déterminé que le bruit et les vibrations produits par les activités de CP étaient raisonnables, après avoir tenu compte des caractéristiques uniques du lieu, des obligations de CP en matière de niveau de services et de ses besoins en matière d’exploitation. L’OTC a donc rejeté la demande.

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Municipalité de McDougall

CP a déposé une demande concernant les coûts d’entretien qu’elle a supportés pour des travaux effectués à un passage à niveau. CP demandait que l’OTC détermine que la municipalité de McDougall avait l’obligation légale de payer ces coûts, ou qu’il répartisse les coûts des travaux effectués. La municipalité n’était pas d’accord avec CP et a indiqué que, dans une ordonnance prononcée à l’époque par la Commission canadienne des transports, il était établi que la compagnie était responsable des coûts d’entretien du chemin, sur une emprise de 26 pieds, en travers des voies de CP.

En ce qui concerne les coûts des travaux sur les voies et l’infrastructure connexe à l’intérieur et à l’extérieur des limites du passage à niveau, l’OTC a conclu qu’il convenait de donner plus de poids aux avantages relatifs que chaque partie pourrait en tirer, de même qu’aux responsabilités de chacune pour l’entretien de ses propres infrastructures.

L’OTC a déterminé que, puisque CP est la seule partie qui tirerait avantage du remplacement des voies et de l’infrastructure connexe, c’est elle qui devait assumer l’ensemble des coûts des travaux. L’OTC a ordonné à CP de revoir sa facture à la municipalité afin de tenir compte de cette décision.

Greater Vancouver Water District c. British Columbia Railway Company

Le Greater Vancouver Water District (District) a déposé une demande auprès de l’OTC concernant la construction d’un franchissement par desserte, pour obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir une conduite principale. La British Columbia Railway Company a accepté le lieu du franchissement, le concept et la méthode de construction; toutefois, les parties n’ont pas réussi à négocier les conditions d’une entente. L’OTC a la compétence pour statuer sur des différends en vertu d’une entente administrative conclue avec la province de la Colombie Britannique.

L’OTC a déterminé (28-R-2019) que ses pouvoirs se limitaient à autoriser le franchissement et à préciser qui devait s’occuper de l’entretien. L’OTC a conclu ne pas avoir la compétence pour assortir de conditions un franchissement par desserte, outre celles qui sont directement liées au caractère convenable du franchissement, notamment les conditions liées à la construction et à l’entretien.

L’OTC a autorisé le District à construire et à entretenir la conduite principale à ses propres frais.

Projet de pôle logistique de Milton

Le 6 décembre 2016, le président et premier dirigeant de l’OTC a conclu une entente avec la ministre de l’Environnement et du Changement climatique de l’époque en vue d’entreprendre un processus d’examen conjoint du projet de pôle logistique de Milton, en Ontario, proposé par CN. Le président et premier dirigeant a nommé un membre de l’OTC pour décider si le projet de construction ferroviaire devait être approuvé conformément à l’article 98 de la Loi. La ministre a ensuite procédé à une nomination conjointe de ce membre afin qu’il fasse partie d’une commission d’examen constitué de trois personnes chargée d’une évaluation environnementale sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012).

Le processus conjoint, qui comprenait des audiences publiques, a fait en sorte qu’il était plus facile et efficace pour CN, les groupes autochtones et les membres des collectivités de soumettre des présentations écrites et orales visant l’évaluation environnementale de même que la détermination rendue conformément à l’article 98 de la Loi.

En janvier 2020, conformément à la LCEE 2012, la commission d’examen a présenté son rapport au ministre actuel de l’Environnement et du Changement climatique. Pour la plupart des facteurs examinés, la commission a conclu que le projet n’aurait pas d’effets environnementaux négatifs importants. Elle a toutefois conclu que le projet était susceptible de causer des effets négatifs importants sur la qualité de l’air, la santé humaine, l’habitat sauvage, et la disponibilité des terres agricoles.

La prochaine étape du processus consistera, pour le ministre actuel de l’Environnement et du Changement climatique, à donner avis d’une décision, compte tenu du rapport de la commission d’examen, portant que la réalisation du projet est ou n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Dans l’affirmative, il pourrait également y être indiqué le fait que le gouverneur en conseil a déterminé que les effets environnementaux négatifs importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances. Si les effets négatifs ne sont pas importants ou sont justifiables, l’OTC rendra une détermination à savoir s’il délivrera un permis de construction conformément à l’article 98 de la Loi.

Essex Terminal Railway Company

En 2016, la Loi a été modifiée pour établir les obligations minimales d’assurance responsabilité civile visant les compagnies de chemin de fer pour le transport de marchandises. Le Parlement a adopté ces modifications au lendemain de la tragédie de Lac-Mégantic pour s’assurer que les compagnies de chemin de fer disposaient d’une assurance suffisante en cas d’accident ferroviaire majeur au Canada.

L’OTC a entrepris une enquête pour déterminer si Essex Terminal Railway Company (Essex) et RaiLink Canada Ltd. (RaiLink) répondaient aux obligations légales en matière d’assurance pour le transport de pétrole brut.

Le 6 janvier 2020, l’OTC a déterminé (LET-R-2-2020) qu’Essex ne l’avait pas convaincu qu’elle satisfaisait aux exigences de la Loi. Il a ordonné à Essex de ne pas transporter de pétrole brut tant qu’elle n’aurait pas démontré, à la satisfaction de l’OTC, qu’elle satisfait à ces exigences. L’OTC a modifié en conséquence le certificat d’aptitude d’Essex. Le même jour, l’OTC a déterminé que RaiLink était autorisée à transporter du pétrole brut, car elle avait convaincu l’OTC qu’elle avait satisfait aux exigences d’assurance pour transporter du pétrole brut.

Détermination des prix d’interconnexion

Le 29 novembre 2019, l’OTC a émis la détermination R-2019-230 sur les prix d’interconnexion réglementés de 2020.

Il s’agissait de la seconde détermination de l’OTC sur les prix d’interconnexion, par suite des modifications à la Loi introduites par la Loi sur la modernisation des transports en mai 2018. Selon ces modifications, l’OTC doit :

-

fixer les prix d’interconnexion au plus tard le 1er décembre de chaque année, et prendre en compte les investissements à long terme requis dans les chemins de fer;

-

publier la méthode qu’il a suivie pour fixer le prix;

-

publier le prix d’interconnexion dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle le prix s’appliquera.

En 2019, après les consultations publiques sur une vaste gamme de questions relatives aux prix d’interconnexion, l’OTC a publié la méthode utilisée pour calculer les prix d’interconnexion pour 2020, expliquant comment il avait tenu compte des besoins d’investissement à long terme des compagnies de chemin de fer. En parallèle, l’OTC a publié une détermination sur le coût des capitaux propres (une variable utilisée pour calculer les prix d’interconnexion), après l’examen le plus exhaustif sur cette question en plus d’une décennie. Les prix de 2020 ont été publiés dans la Gazette du Canada le 28 décembre 2019.

Programme du revenu admissible maximal (RAM) pour le transport ferroviaire du grain de l’Ouest

Chaque année, l’OTC est tenu, en application de la Loi, de calculer le revenu admissible maximal de CN et de CP, et de déterminer si chaque compagnie de chemin de fer a excédé son RAM.

En décembre 2019, l’OTC a déterminé (R-2019-245) que les RAM de CN et de CP avaient été inférieurs à leur plafond respectif pour la campagne agricole 2018-2019.

Tableau 2 : Revenus admissibles maximums 2018-2019

| Compagnie | Revenu admissible | Revenus du grain | Montant en dessous ($) |

|---|---|---|---|

| CN | 933 728 826 $ | 933 357 710 $ | 371 116 $ |

| CP | 863 499 066 $ | 862 734 965 $ | 764 101 $ |

Selon la Loi, si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire conformément au Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain. Comme les revenus de CN et de CP ont été inférieurs à leur RAM respectif, elles n’ont eu aucun excédent ni pénalité à verser pour la campagne agricole 2018-2019.

Transport maritime

Demandes de cabotage

Aux termes de la Loi sur le cabotage, seuls les navires immatriculés au Canada peuvent fournir des services de transport maritime entre deux points situés au Canada, sauf si une licence de cabotage est délivrée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L’OTC joue un rôle dans le processus d’octroi de licences de cabotage en déterminant la disponibilité de navires canadiens adaptés en cas de demande d’utilisation de navires étrangers pour être affectés à des activités maritimes commerciales au Canada.

En 2019 2020, l’OTC a traité 65 demandes de cabotage où aucune offre pour utiliser un navire canadien n’a été présentée, et 4 demandes ayant fait l’objet d’une contestation (autrement dit, une partie a offert un navire canadien qui, selon elle, était adapté et disponible pour qu’on l’affecte à l’activité).

Protéger le droit fondamental des personnes handicapées à un réseau de transport accessible

Le droit à des transports accessibles est un des droits de la personne. Ainsi, les personnes handicapées peuvent participer pleinement à la vie contemporaine de la même façon que les autres.

Depuis 1988, l’OTC a pour mandat de protéger le droit fondamental des personnes handicapées de bénéficier d’un réseau de transport fédéral qui soit accessible. Pour s’acquitter de ce mandat, l’OTC crée des règlements sur l’accessibilité; en fait la promotion par des communications proactives et de la sensibilisation; surveille et assure la conformité au moyen d’inspections, d’enquêtes, de mesures correctives et de sanctions administratives pécuniaires; et règle les différends en matière d’accessibilité par la facilitation, la médiation ou encore le processus formel de règlement des différends.

Faits saillants de l’exercice 2019-2020

Demandes portant sur l’accessibilité et issues

En 2019-2020, nous avons reçu 227 plaintes en la matière, ce qui représente une hausse importante comparativement aux deux années précédentes (122 en 2017-2018 et 182 en 2018-2019). Parmi les cas réglés :

-

95 ont été réglés par facilitation;

-

33 ont été réglés par médiation;

-

26 ont été réglés au moyen du processus décisionnel formel.

En 2019-2020, l’OTC a répondu à 40 demandes de renseignements grâce à sa ligne d’aide sur l’accessibilité établie en septembre 2019.

Décisions marquantes

Décision d’interprétation

Le 21 juin 2019, l’OTC a émis une décision d’interprétation (33-AT-A-2019) visant à informer les passagers, les fournisseurs de services de transport, les organismes représentant les personnes handicapées et les Canadiens en général de l’approche qu’adoptera l’OTC lorsqu’il recevra des demandes présentées conformément au paragraphe 172(1) de la Loi.